| 強迫性障害(OCD)という病気をご存じでしょうか。日本の有病率は欧米と同様に人口の2~3%と、うつ病よりは低いですが、統合失調症より高く、決して珍しい病気ではありません。世界保健機関(WHO)は、生活上の機能障害をひきおこす10大疾患の1つに挙げています。 この病気に30年来向き合ってこられた朝日新聞記者の佐藤陽さんに2回にわたりご執筆をいただきます。 「強迫性障害と向き合って連載① 苦悩の日々」も合わせてお読みください。 |

続いていた引きこもりの日々 妻の一言で「V字回復」

前月号で書いたように、僕は強迫性障害を患い、つらい日々を送っていた。手洗いとシャワーで4~5時間かかる日もあった。外が怖くて会社に行けず、引きこもるときもあった。このまま廃人になるのでは、という不安と恐怖でいっぱいだった。

そんなある日、転機が訪れる。ある朝、不安ながらも会社に行こうと、玄関で「行ってきます」と言ったときのことだ。妻が「外では汚くなろうぐらいの気持ちで出かけたら」と声をかけてくれた。そのときは、何とも思わなかったのだが、じわりじわりとその言葉が僕の心に染みてきた。

「そうか、外でもきれいにしようと思うから、疲れるんだ。外では汚れて、気になれば洗濯すればいいんだ」と思えるようになった。それまでは、外でもきれいでいようと、腕を上に上げて、肩に力が入ったまま歩いていたので、家に帰るとぐったりと疲れていた。ある意味、開き直りの感覚である。

「開き直り」と「6割主義」が支えに

当時、東京のクリニックの先生に言われた「6割主義」という言葉も、支えになっていた。

「会社に行けなかったら、会社の建物を見るだけでもいい」「とにかく一歩でも外に出ることが重要」と助言してくれた。ゼロにしない、ということを意識した。

開き直りと6割主義――。僕の症状は、徐々に改善していった。このころ、ちょうど部署異動があり、メンタルヘルスと関係のない仕事に就いたこともよかった。また、あるとき会社の同僚と居酒屋に行き、話してみるととても楽しく、視野が広がったことも、好影響を与えた。それまでトイレが使えず、居酒屋にも全く行けなかったのだ。

2001年ごろになると、かなり「普通の生活」を送れるようになっていた。診療への同席など、地道な妻の支えが一番大きかった。そして、妻の「外では汚くなろう」の一言。娘とも普通に遊べるようになった。買い物も普通に行けるようになった。「普通」がこんなに幸せなことか、と骨身に染みて感じた。

ちょうど01年の初め、妻からもらったメールがある。「去年のいまごろは、こんな(普通の)日が来るとは思わなかった。昨日も買い物を一緒にできてうれしかった。これからも、買い物にちょくちょく連れて行ってね」。いまでもそのメールを読み返すと、涙が出てきそうになる。我が家の家宝にしている。

大学の講義で心の病体験を「発信」

そして、07年ごろ、思いがけない変化が訪れた。早稲田大学理工学術院の非常勤講師を拝命したのである。科目は「産業社会のメンタルヘルス」。その講義で何を話そうかと考えたとき、まっさきに思いついたのは、自分自身の心の病体験である。最初、学生100人ほどの前で話したときは、さすがに緊張した。自分の体験を淡々と話し、最後に「出口のないトンネルはない」と締めくくった。学生の反応は、一見薄いように見えた。

でも、感想カードに書かれた学生の反応を見て、話して良かった、と感じた。「心の病はだれでもなると感じた」「こうしてみんなの前で体験を話す先生の勇気に感動した」……。僕の体験は無駄ではないと思った。

自分の体験を、広くみんなに知ってもらおう。20年12月、朝日新聞デジタルで、自分の心の病経験をオープンにした。一般読者向けにオープンにしようと思ったのは、19年に参加した「OCD(強迫性障害)ウォーク」がきっかけだ。それを主導したのは、妹を強迫性障害で亡くしたある女性だった。彼女の勇気に僕も触発された。

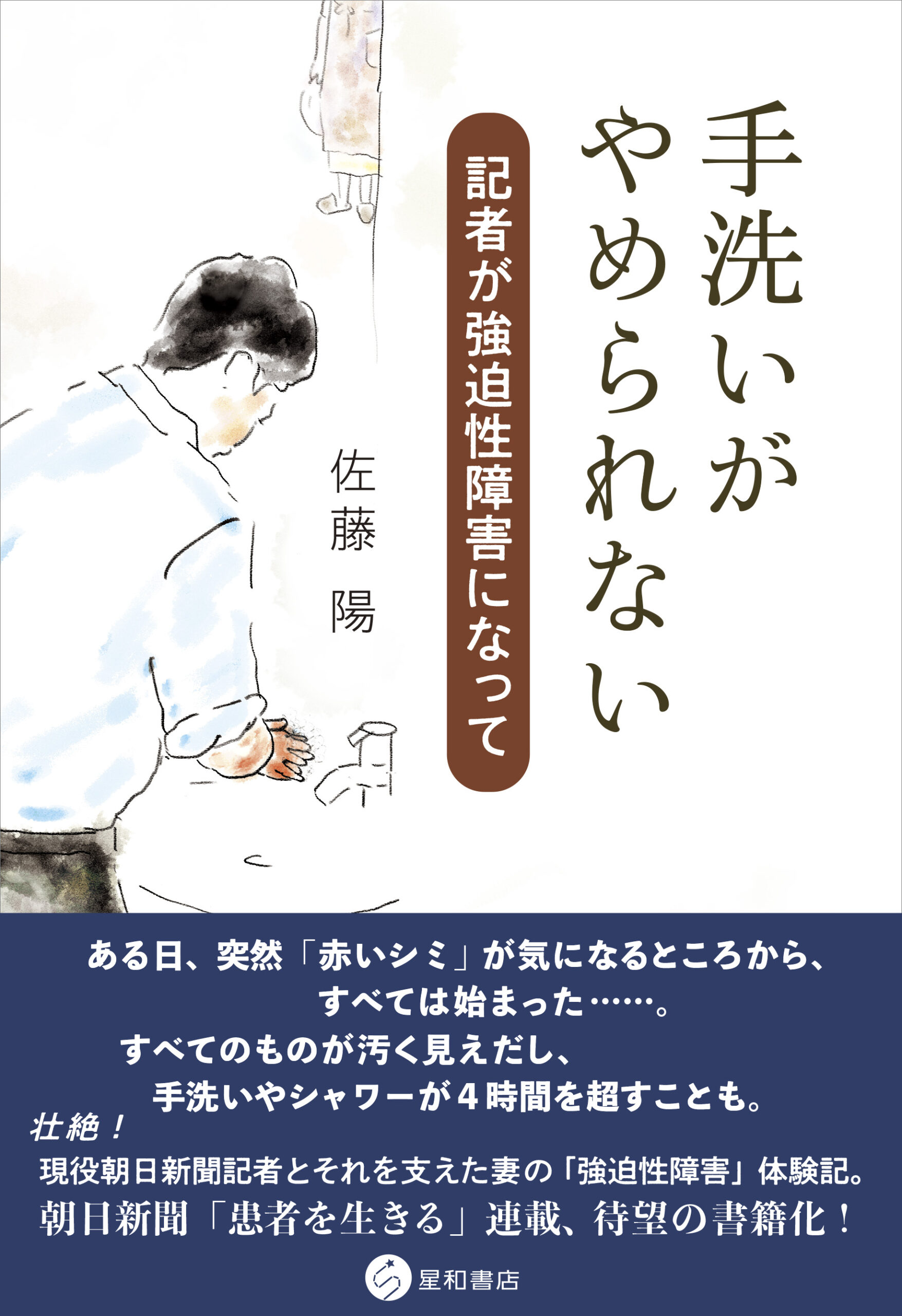

その後、朝日新聞の「患者を生きる」欄でも記事を掲載。多くの反響があった。そして、23年6月、『手洗いがやめられない 記者が強迫性障害になって』(星和書店)として書籍化された。

出版をきっかけに、多くの団体から講演依頼が来た。基本、すべてを受けるようにしている。そのことで少しでも救われる人がいれば、と願うからだ。また、この病気を一人でも多くの人に知ってほしい、と思うからだ。

病気を克服してから、いろいろなことに挑戦してきた。世の「おじさん」を元気にするプロジェクト(おじさんプロジェクト)の一環でラップに挑戦した。エイベックスのスタジオで、ラップを収録、ユーチューブで公開した。

日本産業カウンセラー協会に関することでいうと、20年から北関東支部のキャリアコンサルタント養成講座に通い、21年にキャリアコンサルタントの資格をとった。いま、更新講習を受けているところである。「おじさんプロジェクト」の活動に生かせないか、思案中である。

愛猫のジャッキーときなこについてのコラム「sippo 日だまり猫通信」(https://sippo.asahi.com/)も、7年ほど連載している。

この病気になったことは、後悔していない。ある意味、僕の運命だったと思っている。自分自身の人生観も大きく変わった。「6割主義」は人生哲学としていまも生きている。「出口のないトンネルはない」も、僕の座右の銘だ。

強迫性障害は、いまもゼロにはなっていない。環境によって、波もある。しかし、信頼できる主治医がいて、妻と娘たち、そして猫たちがいる。そうした支えがあれば、何かあっても乗り越えられる、という自信がある。これからも何があるかわからない。でも、病気があっても、生き抜いていけるという自信はある。そう自分に言い聞かせている。

|

佐藤 陽(さとう・よう)

1967年生まれ。91年朝日新聞社入社。大分支局、生活部、横浜総局などを経て、文化部(be編集部)記者。医療・介護問題に関心があり、超高齢化の現場を歩き続けてまとめた著書『日本で老いて死ぬということ』(朝日新聞出版)がある。近著は、様々な看取りのケースを取り上げた『看取りのプロに学ぶ 幸せな逝き方』(朝日新聞出版)。妻と娘2人、オス猫2匹と暮らす。妻はK-POPにハマり、看護師と大学生の娘たちも反抗期。慕ってくれるのは猫の「ジャッキー」と「きなこ」だけ。趣味は、愛猫と戯れることと、韓国ドラマを見て号泣すること。数年前から、世のおじさんたちを元気にする「おじさんプロジェクト」を立ち上げた。その一環として、プロのラッパーに弟子入りし、ラップを始め、ライブも行った。現在、フェイスブック番組「ゆるおじLIVE」を継続中。2007年より、早稲田大学理工学術院非常勤講師として、講義「産業社会のメンタルヘルス」を担当。 |

著書:『手洗いがやめられない 記者が強迫性障害になって』(星和書店 2023年)